�G�S�s�v�I�摜����AI�ɊG��`��������@�`�������߂̂��G�`��AI�c�[�����Љ�I

�uAI�ɊG��`������v���ߔN�ő�̃N���G�C�e�B�u�v���ɁI

�u�G�S���Ȃ�����c�v�ƒ��߂Ă������Ȃ��A���̏펯�͂����Â���������܂���B

���ASNS���e��L���r�W���A���̍쐬����AVTuber�L�����f�U�܂ŁAAI�������قǎ��R�ȃC���X�g�ݏo�����オ�����B�܂�Ŗ��@�̏�̂悤�ɁA�u�L������������Ń_���X�v�ƙꂭ�����ŃI���W�i���摜������������A���t����A�b�v���[�h���邾���Ńv�����̒��F���ł���̂ł��B

���̋L���ł́A�摜����AI�ɊG��`��������@�i�������߂̂��G�`��AI�c�[���j�ɂ��ĉ�����܂��B��͂��Ȃ��Ă��A�X�}�z/PC1�䂾���ŁA�I���W�i���̃R���e���c�����o����܂��I

AI�ɊG��`������c�[���������߁I�����t��

- �uStable Difusion�v�`�J�X�^�}�C�Y���ŋ�

- �uSeaArt�v�`���L��AI�@�\�����p�ł���

- �uMidJourney�v�`���|�I�Ȍ|�p���o��

- �uDALL-E 3�v�`�����e�L�X�g���x

- �uAdobe Firefly�v�`�r�W�l�X�f�U�C������

- �uAkuma.ai�v�`���A���^�C���ʼn摜����

AI�ɊG��`������Ƃ́H

AI�摜�����i���������������ɋɂ߂ĊȒP�ȕ��@����܂��B���̃\�t�g��Stable Diffusion�Ő��������摜����肫�ꂢ�ɉ��H�ł��܂��B�摜�̊g����N�������A���m�����Ȃ������ł��C�y�Ɋ����ł��܂��B

�܂��́AAI�ɊG��`�����邪�ǂ��������Ƃ��ɂ��ĉ�����܂��傤�B

AI�ɊG��`������Ƃ́AAI�i�l�H�m�\�j���l�Ԃ̎w���Ɋ�Â��āA�����I�ɃC���X�g��摜������v�V�I�ȋZ�p�ł��B�]���̃f�W�^���A�[�g�Ƃ͈قȂ�AAI���w�K�����c��ȉ摜�f�[�^�����ƂɁA���[�U�[�̗v���ɉ����ēƎ��̍�i�ݏo���܂��B�ŋ߂ł́A�N�ł��ȒP�ɗ��p�ł��邨�G�`��AI�c�[�������X�o�ꂵ�A�v�����݂̃N�I���e�B���l����y�Ɏ����ł���悤�ɂȂ�܂����B

AI�ɊG��`������ɂ́A�ł���ʓI�ȕ��@�ł���e�L�X�g����摜������ȊO�ɂ��A�V���v���ȃX�P�b�`��������ꂽ��i�Ɏd�グ����@�ł��A�y�����N���G�C�e�B�u�ȕ\�����������邱�Ƃ��ł��܂��B

- �e�L�X�g����摜����

�u�_�炩�Ȍ��ƐÂ����ƕ��a�ɕ�܂ꂽ��̐^�ŁA�����т̒����̏�������ɊG��`���Ă���v�Ƃ������悤�ȃv�����v�g�i�w�����j����͂��邾���ŁAAI���e�L�X�g�̈Ӗ�����͂��A���b�`�����ŃI���W�i���摜������܂��B

���p��FSNS�p�o�i�[�쐬�i��F�C���X�^�̃X�g�[���[�p�C���X�g�j�AEC�T�C�g�������i�摜�̎��������A�����̑}�G����Ȃ�

- ���G���d�グ��

��`���̃��t�X�P�b�`��ʐ^��AI�ɓǂݍ��܂���ƁA����̕��F�t���A�敗�̕ϊ��A�f�B�e�[���lj��Ȃǂ��s���܂��B

���p��F����̔w�i�쐬�A�f�U�C���Ẵu���b�V���A�b�v�Ȃ�

AI�ɊG��`������c�[���������߁I�����t��

�ŋ߂ł́A�N�ł��ȒP�Ɏv���ʂ�̉摜������uAI�ɊG��`������c�[���v������������Ă��܂��B

�ȉ��̕����ł́A�ł��l�C�̂���c�[�������I���A���ꂼ��̓�����@�\��O���r���A���Ȃ��ɂ҂�����̑I������������菕�����������܂��B

AI�ɊG��`������c�[���FStable Difusion

Stable Diffusion�́AStability AI�ACompVis LMU�ARunway�̎O�҂������Ō��J�������x�ȉ摜�������f���ŁA���݂ł͉摜����AI�̑㖼���Ƃ��čL���F������Ă��܂��B

���̂��G�`��AI�c�[���ƈ���āAStable Diffusion�͏������p�̃n�[�h����������ۂ�����܂����A���̕��A����������i�̃N�I���e�B�͔��ɗD��Ă��܂��B

�I�[�v���\�[�X�ŒN�ł������ŗ��p�ł���ق��A�����J�X�^�}�C�Y���Ɛv���ȏ������x�����̋��݂ł��B�܂��A�l�b�g�ɗ����Ă閳�����f�����R�قǂ��邩��A�A�j�������璴���A���܂Ŏg�������ł���̂��y�����ł��B

Stable Diffusion�ɂ́A���[�J���łƃu���E�U�ł���Ă��܂��B������������Ŏg���܂����A���[�J���œ������ƂȂ��GPU�̃X�y�b�N���K�v�����A�ŏ��̐ݒ�ŋl�܂��Ă��܂��l���o�炵���ł��B����A��x�����Ζ����̉\��������Ɗ����܂��B

- �����ŗ��p�ł���i���[�J���Łj

- �摜�o�͂̔������ɑ����̐ݒ�ƃp�����[�^����Ă���

- ���S��ވȏ゠��g���@�\���ł���

- �lj��w�K�f�[�^(LORA��Embeddings��)�𗘗p�\

- �l�Ԃ̎w���̕\�������R�ɕ`�悳���

- ���p���p�������I�ɉ\

- ���[�J�����ŗ��p����ɂ́A���X�y�b�N��GPU���ڌ^��PC���K�v

- �����x�ȉ摜������ɂ͋Z�p�I�ȗ������K�v

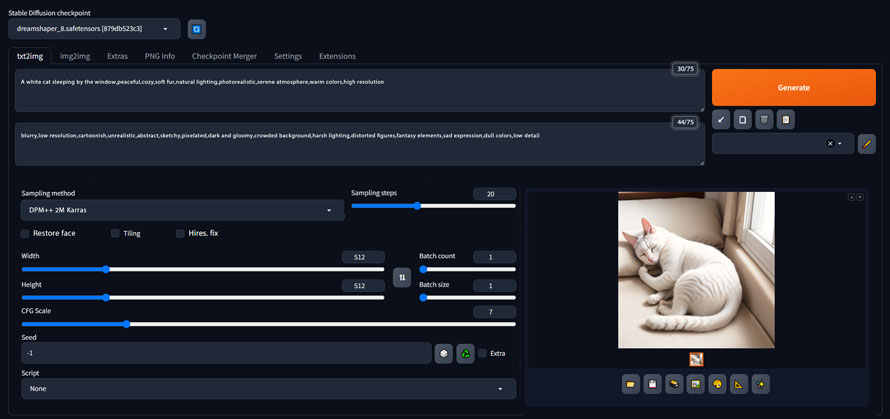

Stable Difusion��AI�ɊG��`��������@

�@ Stable Diffusion Web UI�i���[�J���Łj���N��������A�utxt2img�v�^�u���J���܂��B

�A �v�����v�g�̃e�L�X�g�{�b�N�X�ɐ����������摜�̓��e���p��œ��͂��܂��B

�B ��ʉ����̃p�����[�^�ʼn摜�T�C�Y��������Ȃǂ�ݒ肵�܂��B�uGenerate�v�{�^�����N���b�N����Ɛ������J�n����܂��B

AI�ʼn摜���쐬�ł���Stable Diffusion����������g�������āA�����̃p�\�R���Ƀ_�E�����[�h���܂��B���̋L����Stable Diffusion�����[�J���ɓ���������@�����Љ�܂��BStable Diffusion�̃C���X�g�[�����A���[�J�����̍\�z���A�ʁX�ɂ��������܂��B

AI�ɊG��`������c�[���FSeaArt

SeaArt�͑����̃c�[���̒��ł��A���������摜�̕i������r�I�ɍ����ƌ����܂��B���Ɂu�A�W�A���e�C�X�g�̕\���́v�ɓ������Ă���̂��ő�̓����ł��B�Ⴆ�u�����G���̃T�C�o�[�p���N�v��u���n��ŕ`���ꂽSF�s�s�v�Ƃ������a�m�ܒ��̃R���Z�v�g�ӂƂ��Ă���A���̂��G�`��AI�c�[���ł͍Č����ɂ������m�I�ȃj���A���X���o����̂����݂ł��B

�܂��ASeaArt�͉摜�����ɉ����āA�����g���A����쐬�A�t�F�C�X�X���b�v�A�A�b�v�X�P�[���ȂǁAAI�����p�������ʂȋ@�\����Ă��܂��B��{�I�ɖ����ŗ��p�\�ł����A�����AI�@�\��lj��I�v�V�����̎g�p�ɂ͗������K�v�ł��B

�������A���p���C�Z���X�Ɋւ��Ă͖��L���B���ŁA��Ɨ��p�̍ۂ͌ʊm�F���K�v�ȓ_�ɂ����ӂ��K�v�ł��傤�B

- �u���E�U�ƃA�v���̗����Ŏg����

- �����ł�1���ɍő�150���܂ʼn摜�������\

- ��������AI�@�\��ԗ����Ă���

- ���{��C���^�[�t�F�[�X�Ŏg���₷��

- Stable Diffusion���x�[�X�ɂ��邽�߁A�ׂ����ݒ肪�ł���

- �������x�����܂���肵�Ă��Ȃ�

- ���x�ȋ@�\�̓N���W�b�g�𑽂������

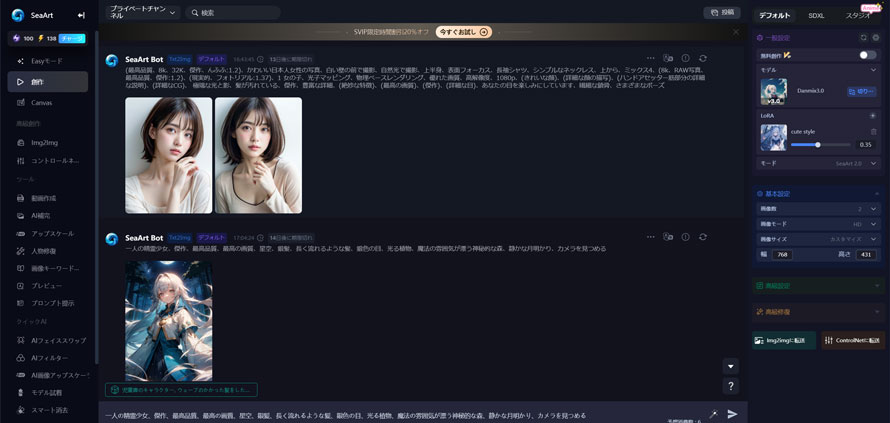

SeaArt��AI�ɊG��`��������@

�@ �����T�C�g�ŃA�J�E���g�쐬���A�E��ɂ���u�n��v����u�摜�쐬�v��I�����܂��B

�A �E���Ń��f���Ȃǂ�ݒ肵�āA�v�����v�g����͂��邾���Ŋ����ł��B

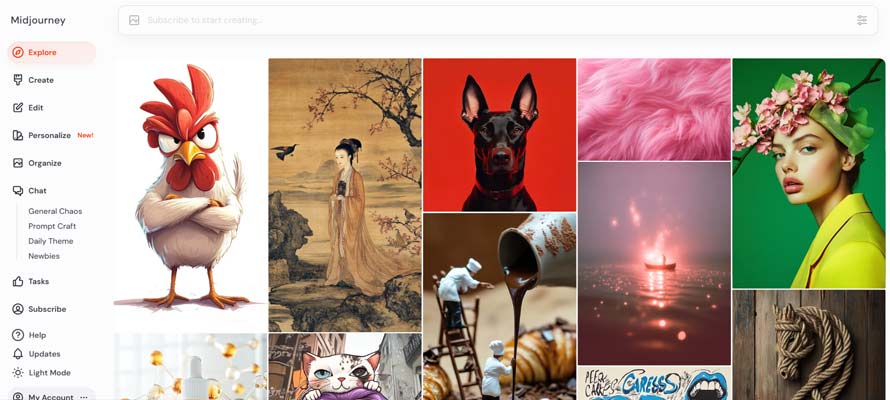

AI�ɊG��`������c�[���FMidJourney

MidJourney�͔��ɒ��ڂ���Ă���AI�ɊG��`������I�����C���T�[�r�X�ŁA�v�����v�g����͂��邾���œƎ��̍�i���\�ł��B�Ȃ�Ƃ����Ă��u����̎g���₷���v�ƁA�u�|�p���̍����i���Ɍ��z�I�Ȑ��E�ρj�v�����͂ł��B

�܂��A�u�u�����h�iblend�j�v�@�\�ŁA�قȂ镡��(2~5��)�̉摜��g�ݍ��킹�ĐV�����摜�����Ă���܂��B�Ⴆ�A�L�̎ʐ^�ƉF���̉摜��Z����������A���_�͗l�̔L���o�Ă��܂��Ĕ��Ɋ����I�Ȍ��ʂƂȂ�ł��傤�B

���������ƂɁAMidJourney�͈ȑO��Discord�A�v�����̂ݗ��p�\�ł������A���݂�Web�ł������[�X����܂����BWeb�ł�Discord��Google�̃A�J�E���g�ŃT�C���A�b�v����Ɖ摜�������\�ƂȂ�܂��B

- �v�����v�g���w�肷�邾���ŊȒP�Ɏg����

- �����̉摜��g�ݍ��킹�ĐV�����摜���\

- ���ۓI�ȃR���Z�v�g����������

- ���������摜���A�b�v�X�P�[�����O��Y�[���A�E�g�Ȃǂ̑�����s����

- Discord�ł�Web�ł̗�������Ă���

- �v�����v�g�͓��{��ɑΉ����Ă��Ȃ�

- �����v�����ł̗��p�͂ł��Ȃ�

MidJourney��AI�ɊG��`��������@

�@ �����T�C�g��Discord��Google�A�J�E���g�Ń��O�C��������A�L���v������I��ʼnۋ����܂��B

�A ���̌�A�`�����l���Łu/imagine�v�Ƒł��ăv�����v�g����͂��邾���Ő����X�^�[�g���܂��B

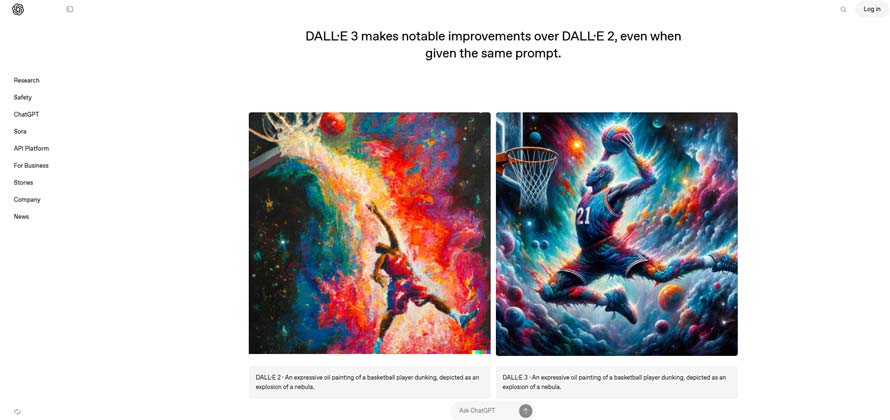

AI�ɊG��`������c�[���FDALL-E 3

DALL-E 3��OpenAI�����\���ꂽ�ŐV�̉摜����AI�ŁA�O�̃o�[�W�����ɔ�ׂē��ɐi�������̂����̗͂���͂ŁA���ۓI�ɕ��G�Ȏw���ł������ɍČ����Ă���܂��B

DALL-E 3��ChatGPT��Bing AI�̂悤�ȃ`���b�g�^AI�Ɖ摜����AI��g�ݍ��킹�Ă��܂��B��b�`���Œlj��w�����o���邩��A�C���[�W�ɋ߂Â���܂ʼn��x�������ł���̂��֗��ł��B

�������AChatGPT ��������p�iAI �Ɖ�b�E���k���Ȃ���摜������j�� ChatGPT �̗L���T�[�r�X�ɉ�������K�v������܂��B�ۋ��������Ȃ����́AMicrosoft�A�J�E���g������A�C���[�W�N���G�C�^�[�iImage Creator�j��DALL-E3���ŗ��p�\�ł������߂��܂��B

���쌠�ی�̂��ߗL���l�̎���G�������u���b�N����ȂǁA�ϗ��ʂ̔z������������d�l�ɂȂ��Ă��܂��B

- ���R����Ŏw�����邾���Ő����ƏC�����\

- ���{��v�����v�g�ɑΉ����Ă���

- �V�[�h�l��摜ID���w�肷��Ɨ��z�Ƃ���摜�ɋ߂Â����Ƃ��ł���

- �����łŐ������ꂽ�摜�͏��p���p�ł��Ȃ�

- �摜�̕ҏW�⑀��̃I�v�V�����������Ă���

DALL-E 3��AI�ɊG��`��������@

�@ ChatGPT�i�L���Łj��DALL-E3���g���āA�u�摜�����āv�Ɠ`���邾����OK�ł��B

�A �܂��́AMicrosoft�̃C���[�W�N���G�C�^�[�iImage Creator�j����g�����Ƃ��ł��܂��B

AI�ɊG��`������c�[���FAdobe Firefly

Adobe Firefly��Adobe�Ђ��J�������u�f�U�C�i�[�̂��߂�AI�A�V�X�^���g�v�Ƃ������ʒu�t����AI�ɊG��`������c�[���ł��B

Adobe���i�Ƃ̃V�[�����X�ȘA�g�ŁAPhotoshop�Ń��t�X�P�b�`���J�����܂ܔw�i��AI����������AIllustrator�̃x�N�g���f�[�^�Ƀe�N�X�`����lj��ł���̂����݁B�Ⴆ�u�����h��Ԃ��v�@�\���g���A�摜�̃R���e���c��lj��A�g���A�폜���邱�Ƃ���u�Ŋ������܂��B

�����b�g�͉��ƌ����Ă����p���p�̈��S���ł��B�w�K�f�[�^��Adobe�X�g�b�N�̃��C�Z���X�ςݑf�ނ݂̂��g�p���Ă��邽�߁A���쌠�N�Q�̃��X�N��S�z�����Ɏg����_�������]������Ă��܂��B����ɁA�u����Match�v�@�\���g���A�D�݂̃X�^�C����앗�̍Č�������摜���ł��܂��B

- �r�W�l�X�j�[�Y�ɍœK

- �����g��/�����h��Ԃ��A�����Ĕz�F�A�e�L�X�g���ʂȂNj@�\����

- ���{����܂�100�ȏ�̌���Ńv�����v�g���T�|�[�g���Ă���

- Adobe�̕��L���N���G�C�e�B�u�c�[���Ƃ̓���

- ���쌠�ɔz���������S�̏��p���p���\

- �t�@���^�W�[�n�̕\���͂Ɍ��E������

- �����v�����ł̗��p�ł��Ȃ�

Adobe Firefly��AI�ɊG��`��������@

�@ �����T�C�g�ɃA�N�Z�X���ă��O�C�����A �uFirefly�ō쐬�v���N���b�N���܂��B

�A �g�b�v�ɂ���e�L�X�g�{�b�N�X�ɐ����������摜�̏ڍׂ���{��œ��͂��āA�u�����v���N���b�N���܂��B

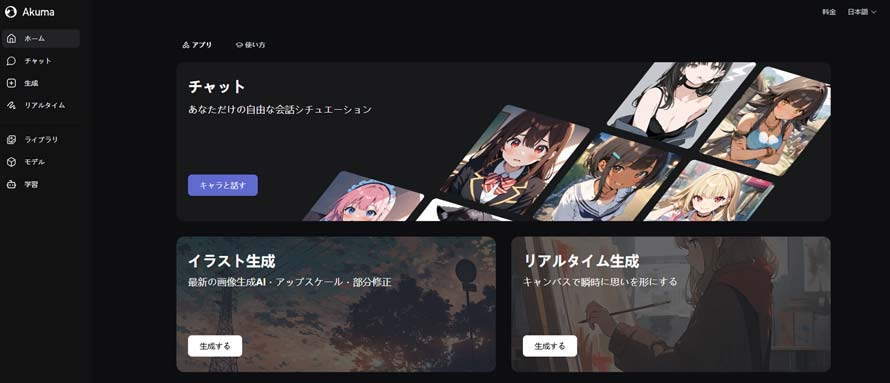

AI�ɊG��`������c�[���FAkuma.ai

Akuma.ai�́A���{��Kinkaku������Ђ��J������AI�ɊG��`������c�[���ŁA���S���{��Ή������{�����R���e���c�����ɓ��������_���ő�̓����ł��B

���̍ő�̓����́A�uAI �L�����o�X�v�ƌĂ��@�\���g���āA���A���^�C���ʼn�������AI�ɂ��G�`�����Ă��炦�邱�Ƃł��B�]���́u�e�L�X�g�v�����v�g���́��摜�����v�Ƃ͈���āA���t�œ`���ɂ����������i���̓�����|�[�Y�A�F���Ȃǁj���A���ڕҏW���Ȃ��瑦�����f�ł���_������I�ł��B���̂��߁A����VTuber��\�[�V�����Q�[���L�����N�^�[�쐬�ɋ��݂����܂��B

�Z�p�ʂł̓u���E�U��œ��삷�邽�ߍ����\GPU�s�v�A�\�t�g�C���X�g�[�����s�v�Ƃ�������������Ă��܂��B�A�J�E���g�쐬�Ɠ�����25�N���W�b�g���t�^����A��{�@�\�̖����̌����\�ł��B

- �uAI�L�����o�X�v�ŊȒP�Ȑ���₨�G��������A���A���^�C����AI�C���X�g������

- GPU���s�v�ŁA�����N���W�b�g���Œ�

- ���{��v�����v�g���T�|�[�g������

- �p�ӂ������f���͑S�ď��p���p�\

- �Ǝ��̃��f���̎g�p��A�b�v���[�h���\

- �������ꂽ�摜�̃T�C�Y�͏������i512�~512px�j

- ���A���n�A�t�@���^�W�[�n�R���e���c�̐����ɕs����

Akuma.ai��AI�ɊG��`��������@

�@ �����T�C�g�ɃA�N�Z�X���ă��O�C�����A �u��������v���N���b�N���܂��B

�A �D���ȃX�^�C����I��ŁA�v�����v�g����͂��邾���ʼn摜����������܂��B

AI�ɊG��`������c�[�����g���Ƃ��̒��ӓ_

AI�ɊG��`������c�[�����g���ہA��̓I�ɂǂ̂悤�ȓ_�ɒ��ӂ��ė��p��������̂�������܂��B

���쌠�Ɨ��p�K����m�F����

���G�`��AI�c�[���𗘗p����ہA�c�[���̗��p�K���K���m�F���܂��傤�B���p���p���\���ǂ����A���쌠��ϗ��I�Ȗ����d�v�ł��B���ɗL���l�⏤�W���܂މ摜������ꍇ�A�@�I���X�N��������\��������܂��B

����AI�͔��ɋ��͂ȃc�[���ł��邪�䂦�Ɍ�����g���������邱�Ƃŗl�X�Ȗ��̎�ɂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ������ł��B

��̓I�ŏڍׂȃv�����v�g���g�p����

AI�͞B���Ȏw�������Ƃ��܂��B�v�����v�g�쐬�̉����@���́u��̓I�ȃL�[���[�h�̐ςݏd�ˁv�ł��B

�Ⴆ�A�u�������[���v�ł͂Ȃ��u�[��ꎞ�̃I�����W�F�̃O���f�[�V�����A�_�̎����͖��G���A���ʂɉf�锽�ˌ��̃f�B�e�[���A4K�𑜓x�v�̂悤�ɁA���C���v�f�ɉ����āA�敗��\�}�A�F�ʁA�𑜓x�Ȃǂ̃L�[���[�h���͂ʼn摜�̐��x���オ��܂��B�L�����N�^�[�쐬�Ȃ�A�\���|�[�Y���畞���܂ōׂ�������̂��|�C���g�ł��B

�܂��A��i���ȉ摜�̐�����h�����߁A�u�������Ăق����Ȃ��v�f�v���w�����邽�߂̃l�K�e�B�u�v�����v�g�����p���邱�Ƃ��������߂��܂��B

�Ō��

����́uAI�ɊG��`������v�𒆐S�ɁA�������߂̂��G�`��AI�c�[���₻�̎g�����A�g�p�ۂ̒��ӓ_�ɂ��ĉ�����܂����B

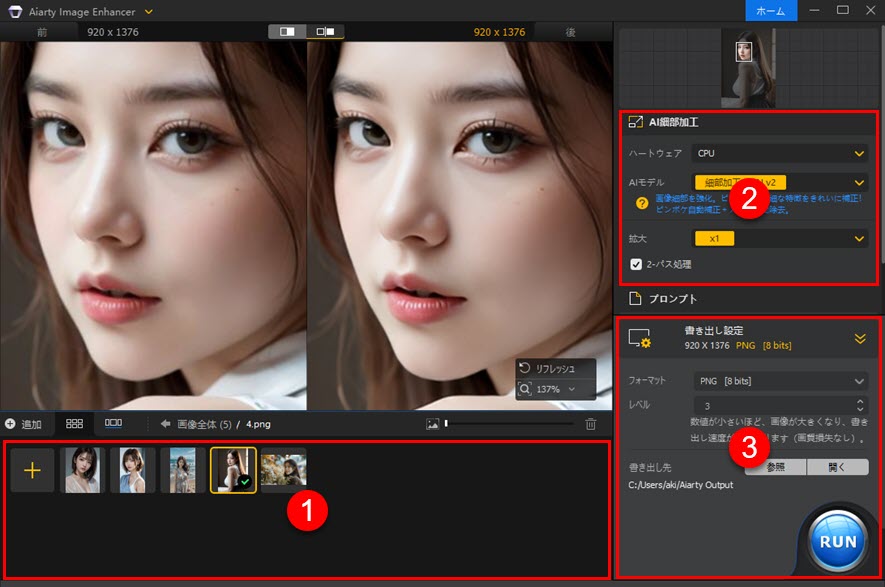

�G�S���Ȃ��l�ł��A���ꂼ��̃c�[���𗘗p���ēƎ��̍�i�����o����܂��B�������A�قƂ�ǂ̃c�[���������ŗ��p�\�ł����A�������ꂽ�摜�̉𑜓x��T�C�Y�ɐ���������܂��i�𑜓x��1024�~1024px���W���j�B

���z�I�ȉ摜��������̂́A�𑜓x���Ⴍ���h���������ꍇ�́A�S���g���܂���B����ȂƂ��ɖ𗧂̂́A�uAiarty Image Enhancer�v�ł��B

���̋L�����������l�F�Ђ܂�

�摜�����Ȃǂ̋L���쐬��S���B���݂�AI�i�l�H�m�\�j�̕���𒆐S�ɁA�ǎ҂̕��Ɍ����Ē��J�ł킩��₷�����e���ӎ����Ď��M�ɓw�߂܂��B